![임홍갑 김포대학교 멀티미디어과 교수. [사진=임홍갑 교수]](https://image.inews24.com/v1/646581b6a492cc.jpg)

[아이뉴스24 김한빈 기자] 국가통계포털 '지표누리'에 따르면 2023년 대한민국이 자연재해(태풍, 홍수, 호우, 대설 등)로 인한 피해액이 4조 4109억원으로 보고되고 있다.

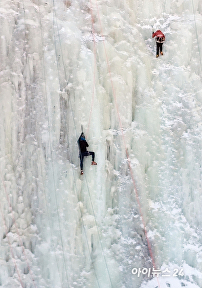

강원·경북 대형 산불, 여름철 기록적 폭우, 가을 태풍, 겨울 폭설이 연중 이어졌고 국민 생명과 재산은 반복적으로 위협받고 있다. 그러나 더 치명적인 것은 반복되는 '인재(人災)'다.

세월호 참사, 이태원 압사, 오송 지하차도 침수, 제주항공 사고 등은 모두 예방할 수 있었던 사고라는 점에서 사회적 분노를 남겼다. 그리고 그 공통된 원인은 바로 소통의 실패였다. 현재 우리나라의 재난 커뮤니케이션 시스템은 근본적 한계를 안고 있다.

20여개 정부 기관이 각기 다른 플랫폼에서 경보를 발령하고 연간 900건 이상 울리는 경보는 국민의 경계심을 무디게 만든다. 재난이 발생한 후에야 속보가 넘치고 위기 대응은 여전히 비상시 중심으로 작동한다. 결국 현장에선 정보 혼선이 일어나고 국민은 어떻게 행동해야 할지 모른 채 우왕좌왕한다.

이제는 패러다임을 바꿔야 할 때다. 단순한 재난방송 채널이 아니라 인공지능(AI) 기술을 접목한 재난안전 미디어 생태계가 필요하다. 이 생태계는 실시간 경보와 상황 정보를 통합 제공하고 IPTV·모바일 등에서 즉시 접근 가능해야 하며 콘텐츠는 단순 전달을 넘어서 체험·참여형으로 설계돼야 한다.

정부가 보유한 공공 콘텐츠(KASEM, SAFE TV 등)를 통합 재편하고 어린이부터 고령층까지 연령 맞춤형 교육 자료로 활용하는 것도 핵심 과제다.

이 방향은 정부 정책과도 정합성이 높다. 이재명 정부가 추진하는 기후에너지부 신설, 탄소중립 2050, 재난 예산 21조원 등의 정책은 단기 대처를 넘는 일상 속 실천 기반 없이는 성과를 기대하기 어렵다. 반면 미디어 환경이 이를 뒷받침하면 정책 체감도는 물론, 실질적 행동 변화도 유도할 수 있다.

AI 기반 재난 콘텐츠 플랫폼이 도입된다면 국민의 재난 대응력은 한층 높아질 수 있다. 흥미와 몰입감을 갖춘 콘텐츠를 통해 사전 시나리오 학습이 가능하고 지역별 상황을 반영한 경보·알림은 신뢰도 높은 안내로 이어질 수 있다.

무엇보다 재난 발생 이후가 아니라 발생 이전에 집중할 수 있는 선제적 구조가 가능해진다. 더 나아가 이 플랫폼은 중앙정부만이 아닌 지방정부와 민간이 함께 참여하는 분산형 협력 구조를 만들 수 있다.

지역 단위의 커뮤니티 미디어, 사회관계망(SNS) 채널, 시민 리포터 등이 정보 생산과 확산에 기여한다면 단순히 정부 중심이 아닌 시민 기반의 안전 문화가 자리 잡게 된다. 실제로 일본의 일부 지자체는 주민들이 참여하는 '재난 유튜브 방송'과 '마을 기후 앱'을 운영하며 사전 훈련과 실시간 대응을 함께 실현하고 있다. 이는 디지털 기술의 가능성을 안전정책과 연결한 대표 사례다.

재난은 불가항력처럼 다가오지만, 소통은 인위적으로 설계할 수 있다. 지금 필요한 것은 새로운 기술이 아니라 새로운 시선과 구조다. 이제는 정보가 아니라 정보가 흐를 환경을 설계할 때다.

/김한빈 기자(gwnu20180801@inews24.com)

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기