[아이뉴스24 윤소진 기자] 정부가 추진 중인 대규모 그래픽처리장치(GPU) 확보 정책이 본궤도에 오르면서 전력 공급과 냉각, AI 전용 상면 부족이 향후 병목으로 작용할 수 있다는 지적이 나왔다.

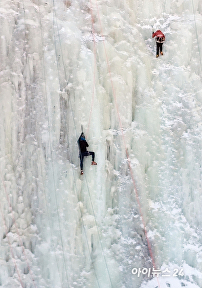

![정부 GPU 수요 전력가용량 비교. [사진=김우영 의원실]](https://image.inews24.com/v1/994876ec0516b9.jpg)

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김우영 의원(더불어민주당)은 13일 “GPU만으로는 AI 경쟁력이 완성되지 않는다”며 “전력·냉각·네트워크까지 통합한 AI 인프라 패키지 정책으로 전환해야 한다”고 말했다.

정부는 올해 1만3000장의 GPU를 확보해 NHN(7,500~8,000장), 카카오(2,400장), 네이버(3,000장) 등 주요 클라우드 사업자 데이터센터에 순차 배치 중이다. 이중 3000장은 운영비 · 제반비용 등을 고려 , 기업이 자체활용분으로 배정됐다.

김 의원은 "수도권 ( 경기도권 ) 집중 배치 경향과 GPU 클러스터 특성을 감안하면 향후 추가 물량은 전력 · 냉각 · 상면 확충 없이는 효율적 수용이 어렵다"며 "GPU 라는 ‘반도체’만 구매하면 AI 인프라가 완성된다는 한계에 갇히지 말아야 한다"고 지적했다.

김우영 의원실이 분석한 자료에 따르면 2026년 목표인 약 2만장의 GPU를 데이터센터에 설치하기 위해서는 최소 30~40MW, 2030 년 목표인 5만장에는 112MW 이상의 전력이 필요하다 . 최신 AI 가속기인 엔비디아 H200, B200 급 GPU는 서버당 10kW 이상을 요구하며, 20~40kW 급 전력과 고효율 냉각 시스템이 필수적이다.

그러나 현재 수도권 데이터센터의 대부분은 저밀도 공랭식 구조로 설계돼 20~40kW급 고밀도 전력, 고효율 냉각을 요구하는 최신 AI 서버에 적합한 ‘AI-Ready 상면 ’을 즉시 확보하기 어렵다는 설명이다.

쿠시먼앤드웨이크필드의 서울 데이터센터 보고서에 따르면 수도권 데이터센터의 공실률은 7% 미만이며, 고밀도 전력(20~40kW)과 고효율 냉각을 지원하는 ‘AI-Ready 상면’은 전체의 5% 미만으로 추정된다.

김 의원은 “전력 수급이 원활하고 부지 확보가 쉬운 지방에 대규모 AI 센터를 구축하고, 인허가 패스트트랙을 도입해야 한다”고 말했다. 그는 이어 △‘AI 데이터센터 진흥 특별법’ 논의 참여 △민간 전문성을 활용한 코로케이션 상면 단기 활용 △민관합작 AI 전용센터 신축 등 투트랙 전략을 제안했다.

/윤소진 기자(sojin@inews24.com)

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기